国六还没搞明白,国七就要来了!以后只能买电动车了?

前几日,欧盟委员会提出了一系列针对欧七排放的信息,表示将新增新的污染物排放限制,除了传统的CO、NOx以及颗粒物排放继续加严之外,还要追加氨气、甲烷等指标。针对欧六赦免的部分极限工况,也会在欧七阶段继续加严,并且会在2025年实施。简言之就是一句话,彻底没得玩了,当即就遭到了欧洲汽车制造商协会(ACEA)的强烈反弹。 而在国六阶段,我们已经打造了史上最严法规,标准超过了欧六。按照现在的趋势,国内极有可能提前实施比欧七更严格的国七标准。如果成真的话,燃油车真的没得玩了吗?

在目前欧六/国六的标准下,车企已经相当憋屈了。基本上都将原有的三元催化器进行了大幅加强,增加贵金属的含量,还增加了专门的颗粒捕捉器,本质上已经变成了四元催化器。 其中最敏感的是商用卡车,以某品牌的国六天然气重卡为例,整车价格40多万元,但光尾气后处理装置原厂报价就要7万元,就一个排放处理装置,已经占到整车成本六分之一以上,堪称恐怖。 在乘用车领域没有那么严重,一方面乘用车查的没有卡车那么严格,另一方面毕竟发动机排量小、排放也少。但相比国五阶段后处理器两三千的价格,国六阶段已经飙升到了上万元。无非是现在大家都还没有出保,这个问题没有大规模爆发而已。

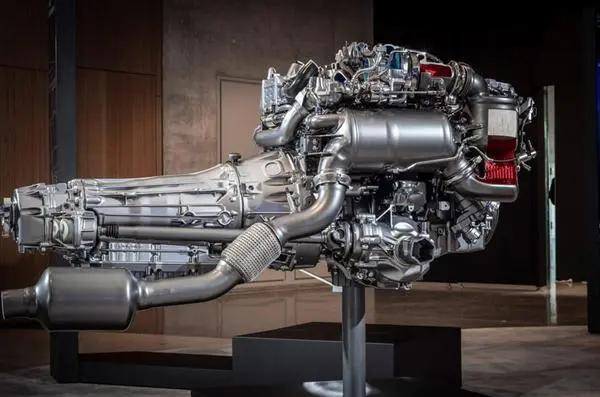

而到了国七阶段,这个问题会更加严峻。按照目前各大咨询公司的预估,需要安装一套超级催化器来代替目前的三元或者四元催化器,除了原有的三元催化装置和颗粒捕捉器装置之外,至少还要追加一套前置的电加热催化单元。 除此之外,按照预研中的国七新规规定,车载排放诊断系统需要保证发动机在25 万公里寿命周期满足排放标准。因此长寿命的车载诊断系统也是必不可少的,这同样需要投入大量成本。 更可怕的是,一些最极端的边界条件也将纳入考核,比如车辆满载在低温高海拔环境下爬坡,这种情况以往是不需要做考核的,因为绝大多数人一生都碰不到一次。现在也要考核,而且是全生命周期考核。 国七/欧七阶段的后处理系统,将变得越来越复杂,堪比一间小的实验室。再加上需要25万公里全生命周期的排放保证,它的可靠性和控制精度也将非常夸张。而这都是是体现在成本上的,所以极有可能,国七/欧七的燃油车,后处理成本会占到整车的一半,并且要投入类似发动机的保养,用车成本也会大幅增加。

如果国七/欧七标准按时实施,受影响最大的肯定是我们的日常家用车。目前10-20万级别的家用车型,依然占据着市场的主流。轩逸、朗逸、H6、CR-V这些,清一色处于这个区间。 它们打动用户的核心因素是什么呢,自然是性价比高,省心耐用。而国七/欧七实施后,燃油车首先面临的问题,就是涨价。预计像朗逸这样的家用车,成本至少要增加1万多,这还只是新增零部件的成本。研发成本也会大幅增加,预计体现在终端价格上,至少要涨价两三万。也就是说,现在卖十二三万的车,以后就要卖15万了。

关键是,增加了如此庞大的尾气处理装置之后,它们还依然可靠吗?现在的汽车保养成本,主要集中在发动机上,以后可能后处理系统的保养比发动机还严苛。而且一旦过保后出现问题,价格更是水涨船高。 除了家用买菜车之外,新规对于性能车的影响也是非常明显的。虽然它们有着更强的溢价能力,但新规更严格的排放要求,必然导致发动机设计的性能要为排放让路。国五升国六,很多人已经明显感觉到性能下降了,国六再升国七,这个问题只会更加严重。 那这些大马力的肌肉车、性能车,可玩性也是大打折扣的。而电动车的性能来得"便宜"的多,34万的Model 3 Performance,0-100km/h加速可以跑到3.3秒。除了喜欢听发动机声嘶力竭的声浪,想不出国七/欧七时代的性能车们,还有多大的优势。

欧洲汽车制造商协会对于即将实施的新规已经明确表示不满,认为这一举措将彻底扼杀内燃机,除了电动化已经无路可走。 与此同时,欧洲权威机构也发起了调查,大家认为电动车能否完全取代燃油车,网友们纷纷留言提出自己的担忧。虽然中欧用车环境和车市构成有不小的差异,不过很多观点还是值得看一下的。 比如有网友提出,当电动车比燃油车更值得选购时,人们自然会开始接受电动车。汽车取代马车也不是靠政府禁止使用马车,而是大家用过之后,真的觉得汽车更好,这个过程应该是循序渐进的,而不应该是一刀切。电动车更应该做的是发展技术,提供更好的技术,而不是强迫公众选择自己不喜欢的产品。

这种观念非常有代表性,但现实很骨感。实际上电动车已经诞生很多年了,也有长足的进步,但想直接取代燃油车还任重而道远。试想现在直接取消掉补贴,取消掉购置税优惠,取消掉绿牌,整个产业极有可能直接坍塌。

另外有网友提到,美国人、加拿大人对汽油动力非常迷恋。在他们看来,什么样的电动车都抵不过超大排量的肌肉车过瘾。这个只能说,我们国人还从来没有到过那个地步。我们最大的顾虑还是电动车用起来不够方便,倒不是对燃油车有多大的情怀。

-

凤凰网汽车公众号

搜索:autoifeng

-

官方微博

@ 凤凰网汽车

-

报价小程序

搜索:风车价

.png)

.png)