【汽车人】李文波:我和一汽-大众——大众威斯摩兰厂的故事

▲和一汽厂长们在柏林的合影。从左到右:徐兴尧所长,李中康厂长,我,吕福源副厂长,李光荣副总工程师

作者:李文波(原德国大众第一任驻京首席代表)

2010年-2011年,坊间出现了两本叙述中国轿车30年历史的书,两书的作者在中国的汽车界都是知名人士。对德国大众在中国的两个合资项目,两本书的作者不约而同地提出了“钓鱼论”的说法。

其中一位引述当年德国大众董事长哈恩的说法:“他觉得上海大众的场地,当时过于狭窄,于是就动了另辟蹊径的念头。在长春,急于扩大中国战果的哈恩当即提议,把奥迪从上海搬到一汽生产,从组装奥迪100起步,与一汽开始广泛的合作。”

作者又引用一汽厂长耿昭杰的话:“我们都在钓鱼,哈恩钓我的鱼,我也钓他的鱼。”

另一本书则绘影绘形地说:“哈恩认为,中国如同一个大池塘。上海鱼太小,于是看上了一汽,为了要钓到这条大鱼,在与一汽谈判期间,不惜把大众在美国威斯摩兰的工厂免费赠送给一汽做为钓饵,和一汽的谈判还会有问题吗?”

▲2018年,我和哈恩的合照

我在前面的几篇文章中已经就我所知交代得很清楚,大众和一汽的结合“一切源自偶然”。

当时哈恩和德国大众的同仁们根本不会有几个人认识中国的“第一汽车制造厂”,他们也领悟不到“二大三小”或“三大三小”的政治含义和重要性,何来“钓大鱼”的计划?究竟有没有“钓饵”之说?请看下面威斯摩兰的故事!

一

上世纪八十年代初的中国,改革开放刚刚起步,百业待兴,各行各业都兴致勃勃地想做点什么、生产点什么、赚点什么。然而,有想法,却没有新技术,旧设备老化失修,资金和外汇匮乏。

怎么办?穷则变,变则通。一时之间,脑筋动得快的人想到了进口外国的二手设备,最好是连带生产和产品技术。

在当时,一些在国外的二手设备,对于封闭30年的中国来说,生产技术和价值还是很高的。

最轰动的新闻,就是1984年10月,德国的摩托车制造厂Zündapp倒闭,生产设备连带模具和许可证都给天津迅达买走了。

当时几十位中国人来到慕尼黑拆卸机器设备,在每件物品,包括小螺丝钉和旧电缆都绑上标签,编上号码,加上说明。厂内所有的东西,挂在墙上的,散在地上的,工人休息间内生锈的旧凳子和铁桌子都属于打包之物。

为了容易操作,德方特别购置了新铲车给中方,最后新铲车也差一点被装进集装箱。

德方人员对中国人的工作勤劳、有耐性、认真仔细称赞有加,非常佩服。中国拆卸队中有自己的大厨照管三餐,有时也请德方同事一起吃饭,有些人直接睡在工厂里。拆卸过程融洽,双方配合良好。德国报章杂志有专访报道,风行一时。

二

没想到,中国人买二手机器设备之风,也吹到了德国大众汽车的总部狼堡(Wolfsburg)。

1984年8月,我接到大众生产部的电话说,有位我的南京同乡想见我。原来是南京汽车制造厂的副厂长朱国璋,带队来德国大众购买一条二手冲压生产线,打算在狼堡住一个星期。

我是在南京出生的,1948年跟随姐姐去到台湾,父母和其他姐妹都留在南京。随着改革开放,1977年年底我第一次回到南京看望别离近30年的父母亲。后来几次回去,通过当时的机械部部长饶斌认识了南京汽车厂。

我曾经应邀在南汽就我的发动机本行和国际汽车的发展演讲过,也因此认识了朱厂长。此番异地重逢,很是高兴。

我请代表团成员们到我家做客,也充当了司机和导游,开车带大家外出游览。借此认识了中德双方经营二手机器设备的中介公司,大家都成了好朋友。

三

1988年年底的一天,大众海外生产部部长Gerd Heuß找我,说日本的SONY公司已经接手了大众在美国威斯摩兰(Westmoreland)工厂的土地和厂房,大众急着要清空设备,他知道我认识二手设备的中间商,所以来找我,帮他介绍中国的买家。

大众威斯摩兰汽车厂位于美国宾夕法尼亚(Pennsylvenia)州的威斯摩兰县,始建于1978年,是德国人在美国建造的第一座汽车厂,规划年产30万辆高尔夫,包括车身焊装、油漆和总装三个车间。

在美国销售的高尔夫改名为“兔子”(Rabbit)。石油危机后的那几年美国的油价很高,大家都喜欢省油的小车子,兔子的生意很不错。

后来油价下跌,市场上小车的品牌增多了,竞争趋于激烈。为了减少成本降低售价,美国大众汽车的领导们,异想天开地把兔子“美国化”了。

座椅和内饰改用了像美国大车的有色塑料皮,仪表板、后行李厢盖、车顶和车门内板都是一个颜色,所谓“tone in tone”(同色调),就像美国女人的衣著装饰,从发夹、眼镜框到衣服、袜子、鞋子等都是一个颜色。

而色调,有全粉红色的像“芭比娃娃”,也有全乳白色像客厅的沙发,以致有人戏称兔子为玩具车。更可怕的是悬挂系统,坐进车内软软的,没有一点“德国车”的形象和个性。

我曾在美国驾驶过这小兔子,一上车习惯性地想把座椅向前调动,哪知是固定死的,要松动固定螺丝才能调动。

美国设计师认为,美国人大部分都是一人一车,特别是小车,不会常常变换驾驶人的,所以调整座椅位置的复杂装置可以省掉,可笑吧!

1987年年底,大众终于宣布关闭了兔子厂,前后不到十年,总共只生产了一百多万辆小兔子,厂内机器设备都还相当新。

Heuß说:油漆和总装车间内的主要设备都不在了,只剩下焊装车身的硬性半自动化生产线,比较完整,也比较新,只用了四五年。

我问他能不能拆散卖,比方只卖焊接机械手等等,他说当然可以,机械手总共有几十台。

当我拿到清单正打算同认识的中介公司联系时,突然看到一汽的李中康厂长。李厂长是一汽生产技术专家,是一汽奥迪谈判代表团的团员,正准备回长春。

我把设备清单给了他,对他说:你们正在为生产奥迪100做准备,说不定会要一些这清单里的机器,可以研究一下,假如要的话,抓紧时间告诉我。

没多久,李厂长告诉我,一汽对威斯摩兰工厂的机器设备有兴趣,想全部买下,想知道售价,也打算派人到德国来谈判,然后再到美国工厂看看。

我把讯息告诉了Heuß,让他们双方直接联系,但是Heuß希望我们“海外合作部”代表他们“海外生产部”同一汽谈判。

四

1989年元月中,赶在中国的春节前,一汽就派遣吕福源副厂长(兼总经济师)和外经处副总工程师李光荣,牺牲即将来临的中国传统节日春节假期专程来德国面谈,他们两位也是奥迪和高尔夫项目的谈判代表。

大众开始开出威斯摩兰工厂的售价是3900万美元,后来谈到2500万美元。吕福源的最终目标是2000万美元,当然不能达成一致的意见,但吕福源换了一种方式说:政府提倡“技(术)贸(易)结合”来处理进口汽车的批准。

这种方式起源于进口日本三菱卡车,中国进口一定数量的三菱卡车后,三菱就把产品和生产技术的图纸资料免费赠送给了中国的卡车厂。

吕福源提议,一汽增加进口奥迪100的散装件,来换取威斯摩兰汽车厂的机器设备。奥迪开始提出2万辆,最后以14000辆成交。

换句话说:奥迪为了能一次卖给一汽14000辆奥迪100散装件,所以给了一汽“批量折扣”2500万美元,而一汽再拿它来支付大众在美国的子公司美国大众(Volkswagen of America),看起来就像一汽免费得到了威斯摩兰汽车厂的机器设备,这就是所谓的“机(器)贸(易)结合”。

1990年3月底,一汽代表团来狼堡谈判合资合同,在谈到合资公司具体的生产计划时,一汽要求在1991年年底前就应该以CKD方式生产高尔夫。

大众认为“可以”,可以利用大众现有的旧支架设备临时用来生产高尔夫A2。

但一汽突然提出要采用威斯摩兰的焊装设备。在场负责生产的大众专家们真是跌破了眼镜也无法相信,一汽怎会把刚刚得到的威斯摩兰厂设备,又转卖出来,当作“实物”投资给一汽-大众?

考虑到这些设备还远在美国威斯摩兰,尚未拆卸,如果拆卸后透过运输再组装,不确定的因素太多,不能保证1991年年底出车,所以德方没有同意一汽的建议。在作“可行性研究报告”(Feasibility Study)中,是用新焊装线的造价来计算投资额的。

五

1990年6月的一天,我的上司保尔突然对我说,一汽和美国大众之间发生争执,美方希望我们去协调,保尔建议我去一趟。

为了了解情况,我和美方留守工厂的负责人通了电话,他在电话中告诉我,中美双方对很多事情的看法都不一致。

比如说,中方要求启动生产线,放进实物试生产,检验焊接设备是否完好,无缺无损,还要求讲授如何操作和调试。

而威斯摩兰的工厂已经停厂了一年多,工人早就离职,有些已经有了新工作,无法再来工厂。

我当下就建议美方,花钱也要请离职的工人回来操作机器设备,讲说给中方技术人员听,我们德方买单。

美方人员的理由是:“我们是在卖旧机器,而不是在卖新机器”。还有,美方不能理解的是,中方什么都要封存带走,包括办公室里的桌椅和用品,连厕所的马桶洁具等等都不放过。

我把中国人折卸德国Zündapp工厂的故事讲给美方听,希望能帮助理解。

但是美方最不能理解的是,为什么中方要求美方提供大量的机器设备资料和图纸,还要包括产品和生产技术的工艺,以及三个车间内机器设备的布局图纸和资料,甚至还要厂房建筑蓝图。

美国人不懂,中方究竟是来买旧机器设备的呢,还是想要在中国再复制一座威斯摩兰汽车厂?美方要求德国大众一定要派人去美国协助,这种情况下我只能抽空去了。

在威斯摩兰汽车厂里,除了见到吕福源和李光荣外,也见到一位我认识的北京官员。

这位官员一见面就对我说:“不要忘了你的中国血统,你是吃中国饭长大的,你必须向着我们说话。”

我立刻回答:“是的,我血管中流着的是中国血,但我现在吃的是德国大众的面包,我应该向着谁说话呢?”我想,应该有不少海外的华人碰见过类似的场景,这也是我最犯忌的一点。

我1962年来到德国,在学习、工作、交友、处事等各方面一向是以“诚”和“公正”为准则,最怕人家要我给予“特殊照顾”,所以我也尽量避免“代表”德方同中方直接谈判,而是在旁以第三者身份“帮助”谈判成功。这次总算遇到了这样的特殊状况,还是出自一位中国高级官员之口,让我十分惊讶!

我代表德方来到美国,和中美两方坐在一起,协调了很多纠纷,也同中方直接产生了一些争论,当然也解决了不少问题,还算很成功。

但中方最后提出了要带走厂中仅有的6辆汽车时,我就不同意,我说大众卖的是工厂机器设备,不是所有的东西,我已经很通情,给了一汽很多不属于工厂的机器设备,譬如图纸资料、厕所马桶等,现在不能再增加汽车了。

再说,威斯摩兰厂中一直留守了两个人,需要公务车,另外一辆面包车用来待客。一汽拆卸后,留守的两人还要等SONY的人来,天天需要用车。何况报价是按我给李中康厂长的清单计算出来的,只有机器设备,不包括其它东西。

吕福源说你上司保尔说的:“Everything, you can take, not the persons.”我不认为这句话能被理解为正式合同的一部分,于法于理于情都说不过去。

我们争辩得很厉害。最终,我提议一半一半,但吕福源还是不同意,不想同我再谈了,要直接找我上司讨个说法。我上司保尔当然是依我的意见为意见,最后大家还是采用了我“一半一半”的建议。

六

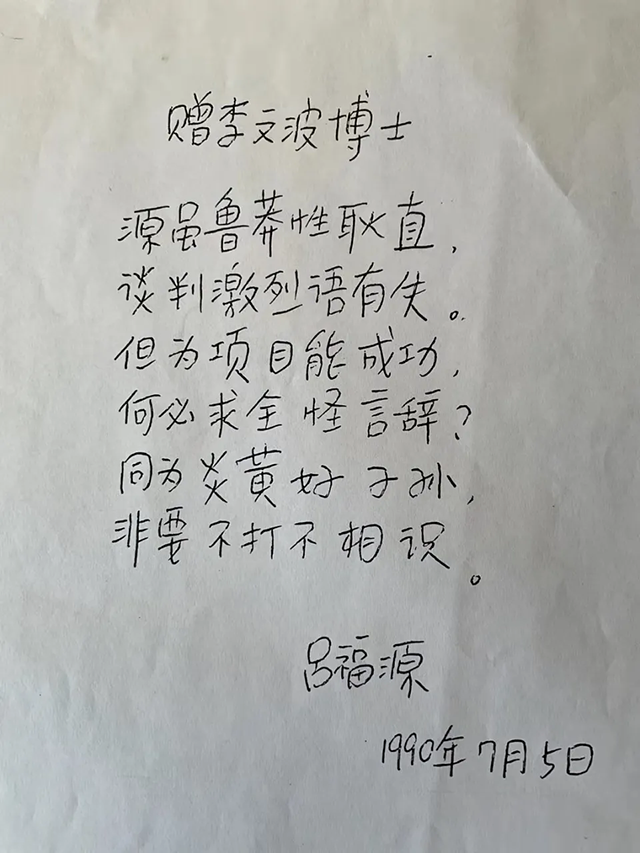

谈判结束道别时,吕福源突然递给我一个信封,里面有张纸,上面是他写的一首诗,内容如下:

赠李文波博士

源虽鲁莽性耿直,谈判激烈语有失。

但为项目能成功,何必求全怪言辞?

同为炎黄好子孙,非要不打不相识。

好一个“不打不相识”!吕福源和李光荣原来就同我和我太太都是好朋友。

合同的谈判过程是枯燥无味的,有时候谈判双方找不到新理由去说服对方,或者是谈判手和上级沟通未完成,只能每天重复了又重复,磨碎了又磨碎,对着合同还要说情又说理……几天下来,同样的问题还是没有结果,颓丧失望和情绪低落是免不了的。

尤其是到了周末,德方可以回家换换环境,但是中方没有交通工具,大多只能留在旅馆饭店内,相对无聊。

我太太知道这些事情后提议,请中方代表到我们家来吃饭或是包饺子。曾经有一次,有二十多位一汽人来到我家包饺子,大家动手,有说有笑,好不热闹。

有时候我们也会开车带他们四处转转,认识德国。最有意思的是一次周末同李中康、吕福源、李光荣、徐兴尧(一汽汽车研究所所长)和马怀琪(翻译)开着大众面包车去柏林游玩。

从狼堡到柏林大约有200多公里的路程,开车要两个半到三个小时。在柏林吃过晚饭后返回狼堡,由我太太驾驶,一上车,六位男士就呼呼大睡。

半途中,我太太突然把车子停在高速公路旁,原来是没油了,幸好加油站就在前面,抬头就能看到,但还是有点距离,大家只好下来推车。面包车的重量加上微微的上坡道,推推停停相当吃力。

我向他们道歉,一汽的厂长和领导们在德国乘车,还是德国大众自己生产的汽车,会抛锚,不可思议,还要他们亲自参加推车,都是我的疏忽。

▲和一汽厂长们在柏林围墙前的合影。从左到右:我太太,我,李光荣,吕福源,李中康,马怀琪

由于经常接触,彼此也会闲话家常。比方李光荣,平时沉默寡言不苟言笑,但是只要话匣子一打开,谈到他的过去,奋斗的精神,令人起敬。

原来他中英文的说写都是自学而成的,商业法律的专业也是自修的。中英文都能出口成章,无需起稿,一落笔就是合同的条款。他的声音平和清晰,原来他还担任过广播员。

谈判中,他低调沉着,埋头疾书,双方争吵得太厉害或离题太远时,他会打断双方的辩论,归纳双方讲过的重点,以细密的分析和清晰的综合把双方再带回理性的轨迹上,也可能会借此使双方达成共识。其专业性远远超过一些科班出身的外贸律师。

可以这么说,李光荣绝对是吕福源不可或缺的谈判伙伴。

1990年底,一汽-大众的谈判快结束前,吕福源被调到北京,历任中国汽车工业总公司副总经理、机械工业部副部长、教育部副部长、对外经济贸易部副部长,2003年出任新成立的商业部部长,一年不到,因病去职,不久与世长辞。

李光荣也于1995年先走了。他们两人都是英年早逝,令人惋惜!

七

1992年,负责大众公司生产的董事Dr. Günter Hartwich到长春参观一汽-大众,新厂、新设备,到处都是干干净净、整整齐齐。

一行人突然进入一车间,支架杂物,零乱地散落在各处,不同长短的电线,更是随地可见。原来这些“杂物”是威斯摩兰的焊装线设备。

Hartwich非常生气地急问是谁答应把这些设备搬到这里来的。他认为这套设备根本不可能再组装好,即便组装好了,其工艺既跟不上时代也跟不上厂内其他车间机器的现代化了。

当时没有人回答Hartwich的问题。我虽然也在场,但是也没有接腔,威斯摩兰厂的来龙去脉太复杂太曲折了,不是一两句话可以解释清楚的,还不如不说。

Hartwich接着说:“回去后,我要问Heuß,要是他干的,我就把他调到这里来,要他负责这里的组装工作。”

回到德国后,他打电话给我,很生气地说:“我也要把你调到长春去。”

我尝试着向他解释事情的来龙去脉,也不知道他听懂没?反正就不了了之了。

谁会想到,德国大众在威斯摩兰工厂的这套焊装设备,误打误撞地让一汽先以“机贸结合”的方式“免费拿下”,一转手又以“实物出资”的方式以可行性报告中的标价,加入合资公司一汽-大众。

据说当时的一汽资金缺乏,这真是“穷则变,变则通”的极限表现。

也幸好一汽有位维修电工出身的王工,从拆卸到组装,他都在场,乱中有序,一丝不苟。特别是改装了全生产线的电源,从美国的460V/110V 60Hz改成中国的380V/220V 50Hz。

他和他的伙伴们硬生生地把这条生产线从美国威斯摩兰汽车厂搬到长春一汽-大众汽车厂,并且不负众望,圆满地完成了似乎是不可能的任务(Mission Impossible),值得称赞佩服!

八

为了写这篇文章我翻看了三十多年前的笔记。可以说,过往的三十年中国有了翻天覆地的变化,而事情的孰重孰轻也不可同日而语。

年轻的读者或许无法想象先行者筚路蓝缕的过程。对我而言,一汽、一汽-大众和德国大众威斯摩兰工厂的连接也近乎传奇,许多当时想不透看不清的为什么,直到今天仍然是有着不明白的地方。

但有一点,从头到尾,不论是直接的或间接的,哈恩都没有参与,当然更谈不上“钓饵”之说。(连载⑤·全文完)

李文波博士简历:

出生南京,在台湾取得学士学位后留学西德,获工程博士学位

1971年进入德国大众汽车公司,参与处理发动机废气的研究项目,进而领导开发新型发动机和新能源。

1979年起参与德国大众汽车公司和上海汽车公司合资的接洽、谈判、签约和建厂。促进上海大众的国产化。

1985-1987出任德国大众驻北京的第一任首席代表,促成德国大众/奥迪领导拜访长春第一汽车厂。

1988-1994在德国大众总部担任中国和亚洲部主任,参与一汽/大众合资项目的谈判,一汽-大众的成立和建厂。

1994-1996出任香港大众汽车亚太有限公司技术副总裁并兼任德国大众北京办事处首席代表。

(作者:李文波,原德国大众第一任驻京首席代表)【版权声明】本文系《汽车人》独家原创稿件,版权为《汽车人》所有。

-

凤凰网汽车公众号

搜索:autoifeng

-

官方微博

@ 凤凰网汽车

-

报价小程序

搜索:风车价

.png)

.png)