违法驾驶、躺平追剧,是谁把理想车主惯成了熊孩子?

国内汽车行业近十年的发展速度,感觉比任何一个时间段都要快一大截。打个比方,从车辆普遍拥有定速巡航功能,到现在遍地L2级别的驾驶辅助功能,其迭代速度比当年ESP(电子车身稳定系统)的普及还要快。从不用踩着油门踏板车辆也能持续跑,到如今一个人跑高速也能轻松安全的喝口水等等。技术的发展让人们对自动驾驶技术的落地怀有更多憧憬,即便所谓的L5级别的自动驾驶离我们还有很远的距离。然而“办法总比困难多”,有些车主已经迫不及待在有限的条件下,玩起“自动驾驶”了。

玩“无人驾驶”,你可能已经犯法了

事情是这样的,此前有网友发布视频,某理想汽车在高速公路上以120km/h车速巡航,但驾驶室空无一人。车辆只有副驾驶位与后排(视频拍摄位置)有乘员存在,且车辆屏幕上正在播放电视剧。无独有偶,数月之前,也曾经有一则理想车主放倒座椅躺在前排追剧,方向盘由“水瓶”接管的动图被曝出。

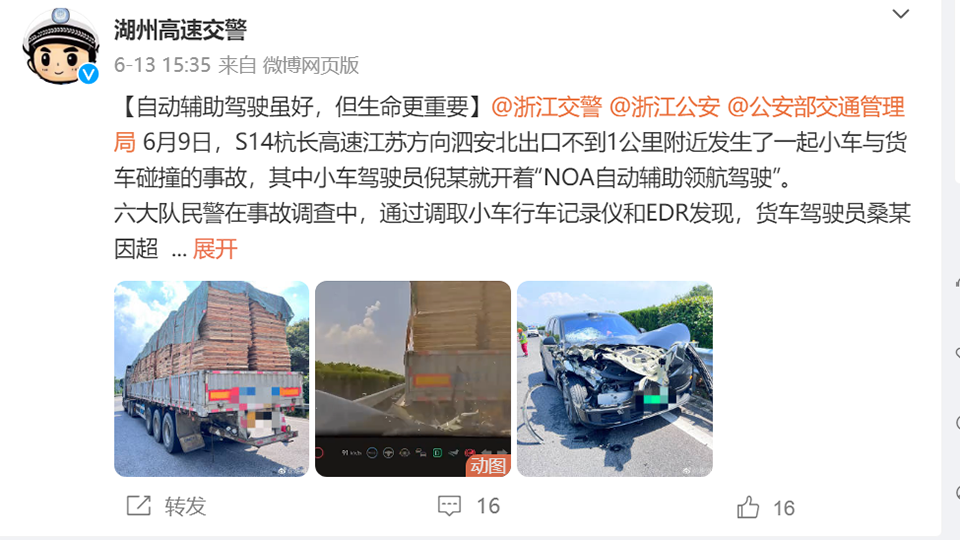

这两则网络曝光的事件除了都有水瓶的身影之外,相同点还有,都没有后续“新闻”。但并非每一个作妖的车主都这么幸运。上个月浙江高速交警湖州支队就通报了一则事故,某理想车主在开启驾驶辅助功能的情况下,与货车追尾。此前也还有理想车主在微博平台与某大V交流“自动驾驶心得”,结果不久后在高速上遭遇剐蹭雪糕筒事件。

仅针对这种过分依赖车辆驾驶辅助功能,谋求超过功能限制范围的驾乘体验,甚至干脆就是意图“无人驾驶”的行为,就已经涉嫌“危险驾驶罪”。因为“危险驾驶罪”强调主观上的放任、故意,只要存在主观上的行为和情节即可,不要求造成实际危害结果(备注:条文中主要明确了追逐竞驶、醉酒驾驶、特殊用途车辆超员/超速,以及危险化学品运输等场景)。

当然,如果说这一行为目前只能说是涉嫌“危险驾驶罪”,那么造成事故后果之后,便是涉嫌“交通肇事罪”(量刑上高于前者)。“交通肇事罪”是典型的结果犯,且覆盖行为、场景广泛,特别是在容易依赖驾驶辅助系统的高速场景下,更容易造成人员、财产等重大事故,从而涉嫌“交通肇事罪”。(备注:以上有关法律条文信息咨询自相关专业人士,且仅供参考,不涉及法律责任)

想要“无人驾驶”,其实很难

有关法律的事情,还是专业的事交给专业的人。我们需要分析的,是这些事件背后的技术漏洞,以及思考。从简单的问题入手,如今一台所谓“智能”加持的车型产品,作用各种传感器、算力芯片、执行机构等等,真就可以被轻松欺骗吗?且不说驾驶辅助功能对一整套软硬件系统考验更高,所以理想NOA只能在8-100km/h的速度条件下有效触发主动刹车,到底算何种水平。一个安全带卡扣加一个水瓶的操作,仅仅十几块钱的成本就能欺骗一台30万元以上的产品,使其认为车辆的主驾驶座是有真人接管,怎么看都不只是消费者的“智慧”。

仅从硬件角度来说,在如今的技术条件下,想要识别主驾驶座是否有人,可不要太简单。首先,座椅就有重力感应存在,这也是安全带未系提醒系统的重要依据。当然,逻辑上要说安全带卡扣就可以绕过重力感应,在传统视角中也没错。但驾驶辅助系统的触发终端要远高于安全带未系功能,明明硬件表现在线,但逻辑回路只到安全带卡扣感应就中止,就有点莫名其妙了。

至于方向盘感应,目前比较常见的有触感与握力两种方式。从门槛来说,握力感应的出发条件显然比触感要更高一点。但这两种方式,确实都无法绕过绑水瓶,或者电商平台上销售的“欺骗环”(类似一个能提供触感与握感的方向盘套)。那这个问题就无解了吗?显然也不是的,因为这类“智能汽车”往往还搭载了面部识别硬件。除了为舒适、隐私提供帮助之外,面部识别在安全性上,也是难以绕开的存在。因为即便像《黑衣人》里可以弹出一个“假人”驾驶员,也无法模拟真人的眼部动作,从而无法持续让车辆判定驾驶员处于适合触发驾驶辅助系统的存在。

以上这些系统硬件及其在触发驾驶辅助功能时的作用并非能不能的问题,而是大多数车企本就是如此设定。以传统车企为例,大众、林肯等等,在方向盘感应上都采用的握力检测,对于驾驶员手部离开方向盘的时限都相对敏感。且通过面部、眼部捕捉(也就是判定疲劳驾驶的逻辑),来判定高阶驾驶辅助功能是否有条件被触发。即便是后发的新能源车企,以装配华为方案的赛力斯汽车为例,其高阶驾驶辅助功能,也需要对座椅重力感应、方向盘触摸,以及人脸识别等硬件反馈进行参考。据了解,如果被系统判定主驾驶位无人,在10秒钟后高阶驾驶辅助功能就会被退出。

为啥秀下限的总是理想车主?

那么这些硬件是理想汽车没有吗?显然也不是的。相比车辆配备的雷达、摄像头、8155芯片等硬件,以上聊到的这些都是小儿科,甚至未必比得过理想的冰箱、彩电。排除做不到的情况,剩下就只能是没想到,或者说不想做。其实具体到对于驾驶座监测的问题,很难一口咬定到底是哪种情况导致这一漏洞。但我们可以换一个问题,即:为何理想车主总是能秀下限?

除了玩“无人驾驶”之外,给我印象比较深的,还有把襁褓中的婴儿放在副驾驶位上躺着等骚操作。想要解释这些骚操作,理想汽车在宣传上的引导,与技术上的纵容,都不可忽视。

首先,理想汽车从诞生,其产品与其说是以“车”的姿态出现,还不如说是以“家”的身份入局。如果说时刻围绕“全家人的智能空间”、“大床模式”等宣传口径,倒是无伤大雅。那么结合沙发、电视、大冰箱的“新三大件”建设,说是给受众种下了“这车就不是拿来开的”心理暗示,似乎也并不过分。更重要的是,在最终的“技术保险丝”上,理想汽车也并不打算念紧箍咒。于是总结下来,便是瞄准受众、引导受众、放纵受众的一整套流程。

那么这一系列的责任都应该车主来负吗?这样说也没错,消费者毕竟是成年人,成年人为自己的选择负责。但绝大部分消费者在买车的问题上,其实与刚降生的婴儿没啥区别。毕竟大多数人一生能开多少台车,或者能接触多少台车呢?还是类比小孩,谁的约束少,谁看起来给的甜头多,对他们来说,就更愿意亲近谁。对车主来说,也是如此。

身怀利器,先想的都是如何使用甚至炫耀,也是人之常情。面对形形色色的消费者,不能指望每个人的自我约束力。在社会价值,乃至安全性面前,能够进行约束的只有车企,更具体说是对车企对技术的理解与限制。遇到事情先进行狡辩,就如同熊家长的口头禅“它还是个孩子”。或许车企会认为,消费者是上帝,所以一味地逢迎就没错。那中国也有一个成语,叫“逢君之恶”。

-

凤凰网汽车公众号

搜索:autoifeng

-

官方微博

@ 凤凰网汽车

-

报价小程序

搜索:风车价

.png)

.png)